元代文人画的笔墨逸韵

元 黄公望 九峰雪霁图 绢本 116.4×54.8cm 现藏北京故宫博物院

元代绘画就像我今天所说的那样,它实际上从宋代走过来以后,还没有进入一个真正转折的时代。一个绘画现象要进入转折的话,这个社会应该是发生了质的变化。比如20世纪。20世纪整个社会就发生了一个质的变化,由中国原来的那种古代传统社会,突然进来大量的外国东西,许多是颠覆性的东西,而且还受到社会整体的认同,这样一来社会必然发生重大变化。

元 沈孟坚 牡丹蝴蝶图 26.9×27cm 现藏东京国立博物馆

元代虽然是蒙古人入侵,但整个社会形态没有发生本质性的变化。比如说,蒙古人进来以后还是沿用了宋代的体制,汉族的赵孟頫,就在元朝当官。汉族官员虽然总的不是太多,但影响却很大。比如说请赵孟頫去当官,就是为了让他把以前宋代国家治理的一些办法用来治理元朝。就整个社会形态来讲,生产方式没变,社会形态没变,只不过那个统治者换了而已。因此从整个社会形态来讲它没有发生本质性的改变。思想方面也没有质的变化。对汉族来讲,就是不让你当官了,不让你从政。当时的知识分子都是有产阶级,日子过得还可以,只是官不能当。所以在那种情况下,元代的社会形态没有发生本质性的变化。那么,相应的那个文化形态也没有发生太大的变化。

元 黄公望 天池石壁图 139.4×57.3cm 现藏故宫博物院

蒙古人虽然没有让他们做官,但是也没有折腾他们,尽管心里不舒服,但他们还是可以悠游自在地过自己的日子。他们可以过一种闲散平淡的生活。比如王蒙就一直在黄鹤山隐居,还可以“春山读书”。黄公望在他的富春江悠游。倪瓒在太湖,一叶扁舟,一会儿跟和尚聊天,一会儿跟道士谈玄。他们不像苏东坡那样背负了太多的政治使命感。苏东坡在政治上折腾,又遭贬官。元代画家没有,他们整个就是野逸的平淡平和的一种状态。他们被迫隐居,但他们日子还是过得比较好,就想表现他们文人的心境,淡雅、超然。平淡天真的山水境界就出现在他们的绘画里。

元 盛懋 秋江待渡图 纸本 112.5×46.3cm 现藏台北故宫博物院

但是画史上是不是没有一点变化呢?也有。就表现在文人画真正崛起了。依照我的研究,真正的文人画应该是从唐代中期,就是王维时期,安史之乱前后开始出现。那个时候的知识分子受到很多冲击,像王维,于是那种带有伤感的、超脱倾向的水墨开始出现。

以晚唐朱景玄《唐朝名画录》中提到的 “前古未之有也”的“逸品”画出现为标志。文人画这个情况后来到了宋代,包括苏东坡在提倡,米芾在实践,但总的来讲文人画还是没有形成大的气候。文人画真正形成气候就是在元代。元代有赵孟頫,“元四家”,以及别的一些画家为代表。实际上在元代把那种超越性的文人画表现得淋漓尽致,因此真正文人画是从元代开始崛起。此前都是在做准备。

元 王蒙 东山草堂 纸本 60.9×113cm 现藏台北故宫博物院

文人画的崛起表现在他们作品呈现的整个一种非常雅逸的、超脱的、淡远的心态。表现在绘画里,元代还有一个现象就是“四君子”比较流行,特别是竹、梅、兰,当时连妓女都画“四君子”,而且都画得不错。这就是为了表现自己的超然和淡雅。加之他们本身就没有什么要紧事儿,整天研究,表现这种心境。这就是元代虽然不到一百年,但在文人画方面居然就已经形成了一种笼罩画坛的趋势。这就是变化,也算是画史上一个重要的变化。而宋代是院画为主,尽管水墨介入,但还是以院画为主。到了元代,元代院体画就比较少了,而且一些比较工的画,像王渊,画的也是水墨。

元 王蒙 关山箫寺图 161.7×56cm 现藏北京故宫博物院

水墨工笔是元代绘画一个突出现象。不管工和逸,都是水墨。而且那个时候,又出现了一个比较有趣的现象,用纸开始普遍。纸在宋代一般在书法上用,绘画上只有米芾等少数人在用。大多数人用绢,如文同都是在绢上画。苏轼也画了一些纸,但总的来说不多。米芾是比较自觉地用纸画画,但总的讲不普遍。后来为了追求这种书写味,或者是因为文人用纸笔墨比较容易出效果,元代文人开始普遍用纸。元代主要是麻纸,那个时候还没有用到后来意义上的宣纸。只要去看原作就可以知道,真正渗化非常开的,一笔下去就能见笔墨的,那是已经到了明末清初了。

元 王蒙 秋山草堂图 纸本 123.3×54.8 现藏台北故宫博物院

所以水墨大写意为什么要在明末的时候出现,像陈白阳,就是明代中期偏后,尤其是徐渭,他的杂花图卷,那个时候的渗水性就已经比较强了。元代用纸开始流行。黄公望用的是麻纸,半生熟,水墨在纸上有吸墨渗化的效果,但绝对比不上后来的生宣。麻纸虽然不像宣纸那样具有突出的渗化作用,但也不像绢表现得那样斩钉截铁。其用笔效果比在绢上那种比较准确肯定的笔痕要稍微渗一些、毛一些,因此在厚重感和渗化感方面都比较好。如果仔细看黄公望的《富春山居图》,是看不到明清时期墨渗化得那么开的痕迹。因此材料是很重要的。但是尽管如此,其笔的意味已经比在绢上画的好多了。最典型的是赵孟頫的《水村图》,《水村图》基本上是后来笔墨意味表现得非常微妙的一个典型。原来没看原作时以为《水村图》是好大一幅,后来一看画幅却不大。

元 王蒙 西郊草堂图 纸本 97.5×27.2cm 现藏北京故宫博物院

这样一来,就逐渐形成了元代绘画的几个特点:

一是文人画的境界,追求逸趣、淡雅、天真、自然。

二是在造型上元代流行追求不似,这是元代画论中一个主要的提倡。苏东坡追求不似的观点在元代得到响应。这也是文人画盛行的标志。但是尽管如此,元代没有谁真的不求形似。那时也只是一种倡导。比如倪瓒画的竹子,自称被人说成是芦苇,是麻,都无所谓。但实际上,倪瓒的竹子真实感还是很突出的。真的要“不似”也不容易。

元 王渊 桃竹锦鸡图 纸本 102.3×55.4cm 现藏北京故宫博物院

三是以书入画。这是元代绘画比较突出的特点。正因为如此,后人对元代绘画有个比较重大的误解,就说元代绘画是笔墨独立,或笔墨自主表达的一个转折。这个话最初是郑午昌说的。他在《中国画学全史》里对元代绘画有一段话:“至元季诸家,至用干笔皴擦,浅绛烘染。盖当时诸家所作,无论山水、人物、草虫、鸟兽,不必有其对象,凭意虚构;用笔传神,非但不重形似,不尚真实,乃至不讲物理,纯于笔墨上求神趣。”郑午昌这段话影响很大,后来又被李泽厚转述在他的《美的历程》中。其实,郑午昌的判断是错的,他以为赵孟頫的“石如飞白木如籀,写竹还于八法通……”可以印证笔墨的独立。我自己也曾经以为这就是中国画史上笔墨独立的宣言书,后来才发现造成这个错觉的有两个原因:

元 王蒙 夏山高隐图 绢本 149×63.5cm 现藏北京故宫博物院

一个原因是对这首诗理解不透。“石如飞白”的 “如”字很重要,石头粗糙的质感像飞白的牵丝露白的效果,所以可用飞白的笔法来画石头,用它们的相似性来画石头。用篆书那种柔韧的笔来画树干,它是找笔墨与造型意义上的对应性。比如柯九思画竹,干用篆法,枝用草书法,叶用鲁公撇笔法,他也是找对应性。也就是说他不是不求形似,整个元代虽然强调不求形似,但没有人真正不求形似。所以笔墨是在帮助造型,而不是真正独立。这是对诗的误解,他们还是在找一种造型上的对应关系,怎么可能独立呢?独立是不管造型,或基本不管造型,而强调笔墨自身独立的意味。如金农画竹子,他是用金农漆书,那种很硬的笔法既去画干,也去画枝、叶。他喜欢用自己的笔法,至于对象是什么,不是他首要关心的,这就叫笔墨独立。作画者、赏画者欣赏的是笔墨自身的意味、笔意、笔味,等等,而对象只是笔墨的一个依托而已—这是清代的观念,元代时还没有这种观念。

元 吴镇 芦花寒雁图 绢本 83.3×27.8cm 现藏北京故宫博物院

第二个原因在于古人自己。因为古人中有很多人明明就在说,元人是讲究笔墨的。如清代的“四王”。“四王”在受董其昌影响后,已经是坚定的笔墨独立的倡导者和实践者。他们的笔墨独立有个很明显的标志,像清代乾隆年间的王学浩,他说:作画第一论笔墨。笔墨是绘画的核心。不能太关注章法,更不能太关注造型,谁讲章法谁俗。所谓“胜于丘壑为作家,胜于笔墨为士气”(清盛大士)。画山水的人不画丘壑,不管造型,这山水又怎么画呢?那就“仿”。他们仿黄公望的丘壑,仿董源的丘壑,仿巨然的丘壑,但用的是自己的笔墨,自己的干笔渴墨。元以前没有人用干笔渴墨作画。元代用纸以后,纸有些吸水,才形成渴墨。在绢上形成渴墨不容易,太薄了,吸水性太强,稍微有点水就吸了。纸就容易形成干笔渴墨效果。元人自己对这个还没有自觉,是笔跟纸形成的一种干笔渴墨的笔痕,他们的画面用水还是不少,干笔只是部分。但元人画中这种笔痕效果就被“四王”强化发展成较为普遍的干笔渴墨。如方熏所说,“麓台(王原祁)壮岁,参以己意,干墨重笔皴擦,以博浑沦气象。尝自夸笔端有金刚杵”。笔力讲究了,那丘壑造型怎么办?丘壑造型我就仿前人的。这个时候,形已经就不重要了,它们只是我的笔墨的一个依托而已。我自己就犯不着再去动脑筋了,我就用前人的丘壑。我最初怀疑“四王”们的“仿”。你说你仿董源,董源是你这个味儿吗?董源明明是在绢上画得很实的,水气很重的,晕染浓淡虚实,空气感都很强。你画干笔渴墨,却称仿什么董源,仿什么巨然啊。我终于把这个道理搞清楚了。那个时候是尚古的,那时称的“仿”称“古”,跟我们今天的创新是一样的时髦。那时即使有创新了,他也不愿说创新,他只有说“仿”,因为那是一个尚古的时代。所以“四王”就在这种尚古的风气里把人家的丘壑装在自己的笔墨里,构造出一种全新的笔墨样式。反过来看,元代的笔墨当然就没有独立。

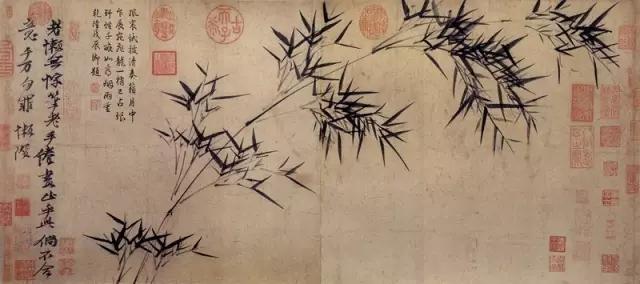

元 倪瓚 竹枝图33.8x75.8

元代绘画给人以笔墨独立的假象,就在于“四王”言必称“仿”黄公望,“仿”古人。比如王原祁说他一辈子就仿黄公望,谁也不学。黄公望是你那样画的吗?不是,实际上王原祁是用新笔墨去画石头、皴法等,是他自己的一套东西。“四王”是干笔皴擦,以皴带染。黄公望则是用淡墨直接染。加上“四王”们眼睛里的古人已全是笔墨了,如“清六家”之一王翚的同窗之恽南田称“北苑(董源)正锋,能使山气欲动……巨然行笔如龙……元人幽秀之笔,如燕舞飞花,揣摸不得……”这是典型的“我注六经”之法。转折是松江派,董其昌和陈继儒。

元 赵孟頫 人骑图 纸本,设色,纵30厘米,横52厘米,北京故宫博物院藏。

明代晚期有一位画家叫唐志契,他说:“苏州画论理,松江画论笔。”区别一下就出来了。论理就是阴阳向背,疏密虚实,用今天的话来说就是造型与章法。用笔呢,是讲究笔的味。这就是分野。由于董其昌影响清代甚巨,再加上王时敏是他的学生,王鉴私塾于他,后来的王原祁是王时敏的孙子。王翚也是王时敏的学生,所以这样一来,董其昌的衣钵就被强大的“四王”传下去了,影响一直到现在。董其昌、陈继儒、“四王”们的笔墨观念其影响经过400余年至今已经强大到转化形成今天国画界的集体无意识了。今天的张仃们把笔墨说成是中国画的底线,原因亦在于此。

元 吴镇 松石图 纸本 105.6×31.7cm 现藏上海博物馆

元代绘画因为纸的使用而产生了与宋代绘画不一样的效果。但是元人自己并没有在笔墨上刻意去讲究什么。最直接的根据是黄公望的《写山水诀》。在《写山水诀》中他处处讲山水树石之形,最后干脆来个“作画只是个理字最紧要”。“理”就是山水造型之理,“苏州画论理”之“理”。他的整篇文章就是教人怎么画树,怎么画石头,水要怎么画,怎么去写生等。这就跟王学浩作画第一论笔墨形成一个非常明显的对比。所以元代以书入画是以书法与造型的对应关系去帮助入画。元代绘画没有真正的不求形似。

元 赵孟頫 秀石疏林图 纸本 27.50×62.80cm 现藏北京故宫博物院

因为中国人必须在形的基础上通过诗情画意的表达去塑造意境。意境表达的传统一直到明代吴派为止。松江派通过笔墨表达一种境界,这就是笔墨境界。一个是诗情画意的意境,一个是笔墨的境界。笔墨有什么境界,是抽象的,精神的,如笔墨中体现的中庸、刚正、含蓄、古雅诸如此类,亦如陈继儒所说:“有笔妙而墨不妙者,有墨妙而笔不妙者,有笔墨俱妙者,有笔墨俱无者。力乎?巧乎?神乎?胆乎?学乎?识乎?尽在此矣。”你看,一个笔墨把画家精神性的东西都概括完了!后来吴昌硕的花卉画要害也在笔墨。他为什么画藤?因为藤最适合于表达他的石鼓文笔意。画别的东西意味就要差一点。这就是笔墨的境界。意境是意与境的结合,是实的。还有一个旁证,凡是搞意境山水画的,往往是题诗入画,诗画结合;而论笔墨境界的则往往是题画理。像王原祁的题画,基本上是题他的用笔效果怎么样,如“笔墨一道,用意为尚。而意之所至,一点精神在微茫些子间隐跃欲出”等。

元 倪瓒 紫芝山房图轴80.5x34.8台北故宫

最后,谈几句关于山水画的境界问题。山水画在明中期吴派之前主要是塑造意境,明晚期松江派之后则是笔墨境界,用境界既可以包括意境,也可以包括笔墨的境界。所以元代既讲究以书入画,也讲究以诗入画,是书画结合提倡最热烈的朝代。但是尽管如此,他们还是注重造型的,注重意境,所以元画仍是宋画的延续,还要延续到明中期的吴派。元代虽有上述变化,但没有突变。虽然强调书画结合,但没有笔墨独立。从这个角度来看,元代绘画真的是从宋代绘画到明清绘画的一个过渡,它没有质的变化和革命性的变化。但是文人画发展了,在元代取得了绝对统治的位置。以书入画的倡导,干笔渴墨的运用也为晚明松江派大倡笔墨和“四王”对笔墨定于一尊埋下了伏笔。

原文刊登于2014年出版的《大匠之门》

元 赵孟頫 自画像图页 绢本设色 24×23cm 现藏北京故宫博物院